在上一篇文章中,我们讲了一个父亲和孩子打台球的故事。他没有急着纠正孩子的“错误”,而是选择陪伴,慢慢靠近。

四个星期后,他只说了一句:“我觉得我们不要再去了。”孩子答应了。没有争辩,没有怨气,只有一句:“好吧,爸爸。”

那么,为什么那句“好吧”能发生?

为什么有时候我们说一百遍道理,孩子却听不进去?

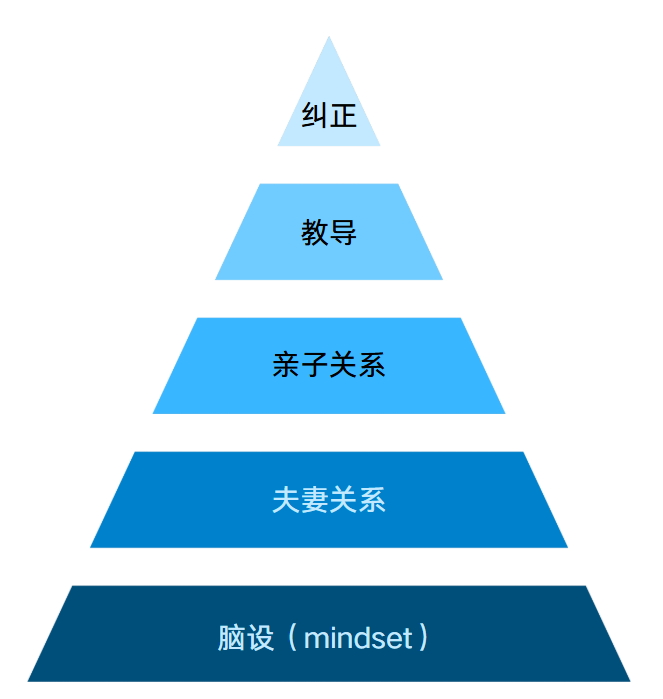

今天,我们就来一起看一看亚宾哲提出的——教养金字塔。

也是一段从外在行为指令,通往内在关系的“教养之路”。

01 我是不是只在纠正孩子,却没有真正教他们?

关于“如何管教孩子”,已经有太多书在探讨:

有些强调奖励与惩罚的平衡,有些主张让孩子承担自然或合乎逻辑的后果。每一种方法都有其道理,但我们真正需要理解的一件事是:

无论我们采用哪种管教方式,其效果始终取决于——我们是否真正“教”过孩子。

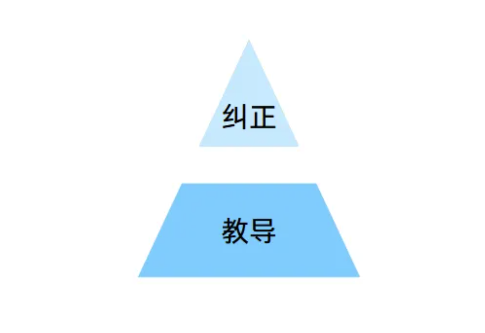

事实上,我们花在“纠正”上的大量时间,也许本可以省下来——如果我们一开始就花更多时间去“教”。

这个道理其实并不复杂:

如果我已经试过很多方法,但孩子始终没有回应,问题也许不是我缺少“管教技巧”,而是我还没有真正教好他们。

在其他条件相同的情况下,教得越好,孩子出错就越少。而且,当我们真的需要纠正他们时,也会变得更容易,因为那时的纠正,只是“教”的延续,而不是对立的惩罚。

到那时,纠正的方式本身就没那么重要了。为什么?

第一,我们使用的频率会大幅降低;

第二,不论用什么方式,它都会更像是“再教一遍”,而不是“惩罚一次”。

那时候,我们不再把孩子当成“麻烦制造者”、叛逆的负担,我们会看到他们只是“还没学会”的人。

于是,我们的情绪也会改变:从焦躁、愤怒,转为温柔与帮助。

所以,关于纠正,我们最值得学会的,是这句话:

纠正,永远建立在教导的基础上。

我们可以图示如下:

02 我和孩子的关系质量,究竟怎么样?

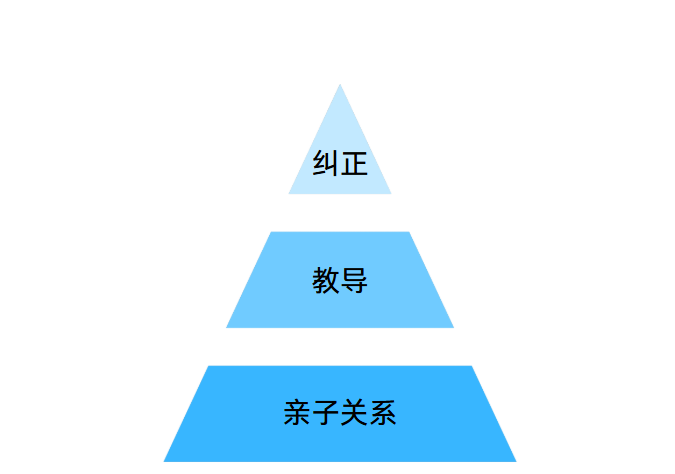

即使我们花了很多时间在教孩子,但如果他们并不喜欢我们,他们也未必愿意从我们身上学到什么。

正如,那个父亲,终于在“台球事件”的第一晚意识到,

在试图“教”他们之前,我得先“连上他们”。

我们都知道,以那个父亲当时的状态——长期工作忙碌,对孩子的陪伴有限,他们根本不会愿意从父亲那里接受任何“道理”。

父亲能告诉他们“那个台球厅不适合你们”吗?就算他说了,他们恐怕只会反感、抵触。

所以他决定:他要陪他们去打台球。他要重新连接他们之间的情感纽带。

一旦关系建立了,教导也会随之而来。

而这正是那个父亲后来亲身体验到的:他只需要说一句,“我觉得我们别再打台球了。”

这既是教导,也是纠正,但却无需任何说教或批评。

我们可以这样来看“教”和“关系”之间的关系:

无论我花多少时间教孩子,

如果我们之间没有建立好关系,

他们从我这里学到的东西都非常有限。

03 我和伴侣的关系,也影响着我和孩子的关系吗?

答案是:是的,而且影响巨大。

很多父母都会逐渐意识到,他/她和孩子的关系,其实很大程度上取决于——

我和孩子的另一位家长(我的伴侣)之间的关系。

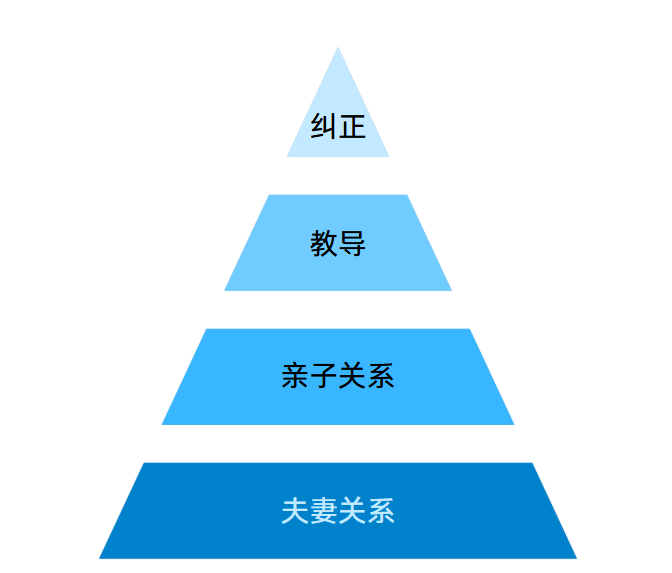

我们常常以为,夫妻关系归夫妻,亲子关系归亲子,两者可以分开处理。但现实几乎从不允许我们“切割”这两者。

只要夫妻之间存在冲突、冷漠或隐形的张力,孩子一定会感受到——无论你是否承认,他们总会以某种方式被“卷入”。有些父母会因为婚姻中的挫败,而把怒气发泄在孩子身上,变得严厉甚至苛刻;而另一些父母,则可能因为在婚姻中感到被忽视,而转向对孩子过度溺爱,仿佛要从孩子身上“证明自己是被爱的”。

不管是哪一种,孩子都在无声中承担着本不属于他们的情绪和冲突。

家庭中最核心的关系,是夫妻关系。

它就像是家庭氛围的“调色板”,会渗透进家里的每一段关系里。

正如有人说过:“一个幸福的妻子,胜过一百本育儿书。”

也如另一句经典所说:

“你这一生中,能为孩子做的最重要的事,就是爱他们的妈妈。”

(当然反之亦然。)

如果我和伴侣关系紧张,我可能就看不到我真正该怎么对待孩子;我甚至可能会下意识地“拿孩子当工具”,去证明对方错了、或证明我更重要。

我们可以将这层关系也加进“教养金字塔”中:

04 我的“脑设(mindset)”是否全面?

金字塔的最底部,藏着我们作为人的“核心”——我们的脑设(mindset)。

脑设(mindset)指的是我们对他人最深层的态度和感受,是我们如何看待他人,以及我们如何在这个世界中与他人相处。

也就是说,我们带着什么样的眼光和姿态去看待他人,决定了一切。它不仅影响我们和伴侣之间的关系,也直接影响我们与孩子之间的关系、教导是否有效、纠正是否温柔——甚至,是我们对整个世界的回应方式。

比如:

- 我是把妻子(或丈夫)当作一个有自己希望、恐惧和梦想的人,还是只是看作“满足我需求”的对象?

- 我是从她/他的角度去理解世界,还是只关心我自己的立场?

- 我是自我贬低(self-forgetful)的,还是自我中心(self-preoccupied)的?

这些问题的答案,才真正决定了我和她/他之间的关系质量。而这,也会一层一层地传递到亲子关系、教导、乃至每一次的纠正中。

孩子其实看得很清楚:

无论父母外在做得多“得体”,他们总能感受到父母内心的真实温度。

他们知道,父母是真的在“为他们着想”,还是其实只是在为自己省事、树立权威。

所以,如果我们只是“像是在做父母”,却没有真的“用心成为父母”,孩子是会察觉的。

金字塔的最底层,就是这样一种提醒:

真正有效的教养,从来不是从“技巧”开始,而是从我们“如何看待”开始。

05 解法总在更深一层

观察这座教养金字塔,你会发现,它的前四层,其实都在回答一个问题:

“如何让事情一开始就做对?”

它们分别是:

- 我是否带着善意、尊重地看待(最底层)

- 我和伴侣之间的关系是否稳固

- 我和孩子之间是否建立起信任与连接

- 我是否真正花时间“教”,而不是只“讲”

这四层构成了教养的地基。

也是在这些基础之上,“纠正”才真正有意义。

如果我们跳过了这些层面,直接试图去纠正孩子——哪怕我们用了再聪明、再讲道理的方法,最终都可能变成一场失败的拉锯。

因为:

纠正,从来不是一个独立的行为。

它的效果,取决于我们在下面每一层做得怎么样。

看到这五层结构后,我们自然会问:那我遇到真实问题时,该从哪一层开始做起?这正是我们下一篇将深入探讨的。

(想了解更多关于运用亚宾哲理念如何解决家庭难题?快来报名参加亚宾哲公开课吧↓↓↓)

改变脑设

从这里开始

Mindset transformation starts here